回顧中國激光技術的發展歷史

|

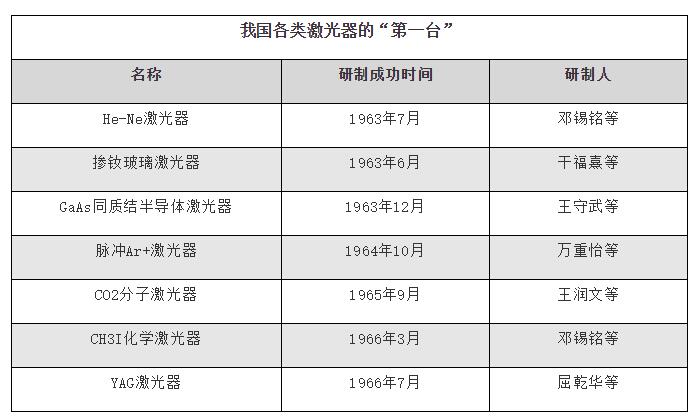

“激光”一詞是“LASER”的意譯。LASER原是Light amplification by stimulated emissi on of radiation取字頭組合而成的專門名詞,在我國曾被翻譯成“萊塞”、“光激射器” 、“光受激輻射放大器”等。1964年,錢學森院士提議取名為“激光”,既反映了“受激輻射”的科學內涵,又表明它是一種很強烈的新光源,貼切、傳神而又簡潔,得到我國科學界的一致認同并沿用至今。 從1961年中國第一臺激光器宣布研制成功至今,在全國激光科研、教學、生產和使用單位共同努力下,我國形成了門類齊全、水平先進、應用廣泛的激光科技領域,并在產業化上取得可喜進步,為我國科學技術、國民經濟和國防建設作出了積極貢獻,在國際上了也爭得了一席之地。 我國早期激光技術的發展 1957年,王大珩等在長春建立了我國第一所光學專業研究所——中國科學院(長春)光學精密儀器機械研究所(簡稱“光機所”)。在老一輩專家帶領下,一批青年科技工作者迅速成長,鄧錫銘是其中的突出代表。早在1958年美國物理學家肖洛、湯斯關于激光原理的著名論文發 表不久,他便積極倡導開展這項新技術研究,在短時間內凝聚了富有創新精神的中青年研究隊伍,提出了大量提高光源亮度、單位色性、相干性的設想和實驗方案。1960年世界第一臺激光器問世。1961年夏,在王之江主持下,我國第一臺紅寶石激光器研制成功。此后短短幾年內,激光技術迅速發展,產生了一批先進成果。各種類型的固體、氣體、半導體和化學激光器相繼研制成功。在基礎研究和關鍵技術方面、一系列新概念、新方法和新技術(如腔的Q突變及轉鏡調Q、行波放大、錸系離子的利用、自由電子振蕩輻射等)紛紛提出并獲得實施,其中不少具有獨創性。 同時,作為具有高亮度、高方向性、高質量等優異特性的新光源,激光很快應用于各技術領域,顯示出強大的生命力和競爭力。通信方面,1964年9月用激光演示傳送電視圖像,1964年11月實現3~30公里的通話。工業方面,1965年5月激光打孔機成功地用于拉絲模打孔生產,獲得顯著經濟效益。醫學方面,1965年6月激光視網膜焊接器進行了動物和臨床實驗。國防方面,1965年12月研制成功激光漫反射測距機(精度為10米/10公里),1966年4月研制出遙控脈沖激光多普勒測速儀。

可以說,在起步階段我國的激光技術發展迅速,無論是數量還是質量,都和當時國際水平接近,一項創新性技術能夠如此迅速趕上世界先進行列,在我國近代科技發展史上并不多見。這些成績的取得,尤其是能夠把物理設想、技術方案順利地轉化成實際激光器件,主要得力于光機所多年來在技術光學、精密機械和電子技術方面積累的綜合能力和堅實基礎。一項新技術的開發,沒有足夠的技術支撐是很難形成氣候的。 重點項目帶動激光技術的發展 激光科技事業從一開始就得到了領導和科學管理部門的高度重視。當時中國科學院副院長張勁夫提出建立專業激光研究所的設想,很快得到國家科委、國家計委的批準。主管科技的聶榮臻副總理還特別批示:研究所要建在上海,上海有較好的工業基礎,有利于發展這一新技術。1964年,我國第一所,也是當時世界上第一所激光技術的專業研究所——中國科學院上海光學精密機械研究所(簡稱“上海光機所”)成立。當年12月在上海召開全國激光會議,張勁夫、嚴濟慈出席并主持會議,140位代表提交了103篇學術報告。 1964年啟動的“6403”高能釹玻璃激光系統、1965年開始研究的高功率激光系統和核聚變研究,以及1966年制定的研制15種軍用激光整機等重點項目,由于技術上的綜合性和高難度,有力地牽引和帶動了激光技術各方面在中國的發展。我國的激光科技事業,雖然也遭遇了“文革”十年浩劫,但借助于重點項目的支撐,仍艱難地生存了下來并取得可貴的進步。 1.“6403”高能釹玻璃激光系統 1964年啟動,最后從技術上判定熱效應是根本性技術障礙,于1976年下馬。這一項目對發展高能激光技術有歷史貢獻是不可忽視的,它使我國激光技術的水平上了一個臺階。其成果主要表現在:(1)建成了具有工程規模的大口徑(120毫米)振蕩—放大型激光系統,最大輸出能量達32萬焦耳;改善光束質量后達 3萬焦耳。(2)實現了系統技術集成,成功地進行了打靶實驗,室內10米處擊穿80毫米鋁靶,室外2公里距離擊穿0.2毫米鋁耙,并系統地研究了強激光輻射的生物效應和材料破壞機理。(3)第一次揭示了強光對激光系統本身的光損傷現象和機制。(4)第一次深入和理解激光光束質量的重要性和物理內涵,采用了一系列提高光束質量的創新性技術,如萬焦耳級非穩腔激光器、片狀激光器、振蕩—掃瞄放大式激光系統、尖劈法光束質量診斷等。(5)激光元器件和支撐技術有了突破性提高,如低吸收高均勻性釹玻璃熔煉工藝、高能脈沖氙氣、高強度介質膜、大口徑(1.2米)光學精密加工等。(6)培養和造就 了一批技術骨干隊伍。 2. 高功率激光系統和核聚變研究 1964年王淦昌獨立提出激光聚變倡議,1965年立項開始研究。經幾年努力,建成了輸出功率10(上標10)瓦的納秒級激光裝置,并于1973年5月首次在低溫固氘靶、常溫氘化鋰靶和氘化聚乙烯上打出中子。1974年研制成功我國第一臺多程片狀放大器,把激光輸出功率提高了10倍,中子產額增加了一個量級。在國際上向心壓縮原理解密后,積極跟蹤并于1976年研制成六束激光系統,對充氣玻殼靶照射,獲得了近百倍的體壓縮。這一系列的重大突破,使我國的激光聚變研究進入世界先進行列,也為以后長期的持續發展奠定了基礎。 3. 軍用激光 1966年12月,國防科委主持召開了軍用激光規劃會,48個單位130余人參加,會議制定了包括含15種激光整機、9種支撐配套技術的發展規劃。雖未正式批準生效,但仍起了有益的推動作用。此后的幾年內,這一領域涌現了一批重要成果。例如:(1)靶場激光距技術初試成功:采用重復頻率為20赫茲的YAG 調Q激光器,測距精度優于2米,最遠測量距離達660公里,加在經緯儀上,可實現對飛行目標的單站定軌。這一成果為以后完成洲際導彈再入段軌跡測量創造了必要條件。(2)紅寶石激光人造衛星測距:成功地對美國實驗衛星Expl-27號、29號和36號進行了測量、最遠可測距離為2300公里,精度2米左右。這是第一代人造衛星的測距成果,為以后更遠距離、更高精度的人造衛星測距打下了基礎。(3)紅寶石激光雷達和機載紅外激光雷達,首次實現了地—空和空—空對飛機的跟蹤測距。(4)激光航測儀:將激光測距機和航空照相機組合,由飛機機載對地航測,完成對邊遠地區等復要地形的測繪。重復率6次/分,測距精度1米。(5)地炮激光測距機:可獨立完成觀察、測距、測角(方向和高低角)及磁針定向等功能。測距范圍300-10000米,精度5米。 在激光應用方面,Nd:YAG激光通信(3-12路)、He-Ne激光通信、單路/三路半導體激光通信在通信試驗中已獲得成功;Nd:YAG激光手術刀、 CO2激光手術刀、激光虹膜切除儀等醫療設備也已投入使用;激光全息攝影、激光全息在平面光彈中的應用,脈沖激光動態全息照相和拉曼分光光度計已成為計量科學的新手段;數控激光切割機、激光準直儀、激光分離同位素硫、用于農業研究的液體激光器、大屏幕導航顯示器等成果也在工農業中獲得了應用。 1978年3月召開的全國科學大會上,獲得獎勵的激光項目有近80項,其中民品約70項,軍品約10項,綜合地反映了我國激光技術發展在這一時期的成績。 改革開放后取得前所未有的進步 改革開放以來,激光技術獲得了空前發展的機遇。20多年來,面向應用,面向世界,面向未來,激光科技事業取得了前所未有的進步,涌現出一批國際先進水平的成果,為邁向21世紀 打下了堅實的基礎。 1980年5月,分別在上海、北京舉行了第一次國際激光會議,與會代表218人(國外66人),宣讀113篇報告(國外65篇),鄧小平同志親切接見了與會中外代表。1983年在廣州和1986年在廈門又舉行了第二次、第三次國際會議,改變了我國的激光技術多年來封閉運轉的局面,開始走向世界。一大批年輕科技人才出國進修,其中相當一部分優秀人才學成歸國。 為了形成高水平的研究開發中心,對科研隊伍和布局進行了積極調整,先后成立了一批國家重點實驗室、開放實驗室、國家工程研究中心和產學研組織。由于擁有國際先進的儀器設備和設施,聚集了高水平的科技人才,又有較為靈活的運行機制,目前正在為激光科技成果轉化、創造自主知識產權和促進激光技術產業化發揮重要作用。 在多項國家級戰略性科技計劃中,激光技術受到重視。“863”計劃七大領域中有激光技術和光電子技術(包括用于信息領域的激光技術),1995年又增列了 “慣性約束聚變”主題。國防預研光電子技術作為跨部門項目正式立項,其中也包括激光技術。國家“六五”和“七五”攻關計劃,激光技術被列為重大項目。此外,國家自然科學基金1986-1998年間年平均資助27.6個激光領域項目。這些由國家支持的計劃都經過了充分論證和嚴格挑選,對國民經濟和國防建設具有重要意義。許多激光科研單位也主動進行組織體制和運行機制的改革,面向市場、鼓勵創新、大力促進科技成果向商品轉化,取得了可喜成績。 來源:laser568 |